東海地方の里山の自然誌(1998.8)

“万博アセス”に生態学的視野を

八田耕吉

2005年国際博覧会(愛知万博)の計画や環境影響評価(アセスメント)実施計画書の内容と,愛知万博のテーマにあげられている“自然との共生”とのあいだには大きな開きがある.その根底には里山に対する評価のずれと,生態系の保全に対する認識の違いがある.都市に近い里山の役割を正しく評価することによって,里山の生態的価値や保全の方法を導き出さなければならない.

長い時をかけてできてきた,ごくありふれた雑木林や林地,草地,田畑などが入り組んだ小さな生態系の集まりで構成される里山は,非常に壊されやすいが,小さな変化を受け入れることもできる.都市化の波をくぐり抜け,わずかに残された人と自然との共存システム(共生)である里山を残すためには,“自然との共生”を創造するのでなく,広い地域の保全を実行しなければならない.特有の生物と多様性をもつ里山をもたらした,東海地域の自然の成り立ちをみてみよう.

東海地域の自然の成り立ちと海上の森周辺の自然特性

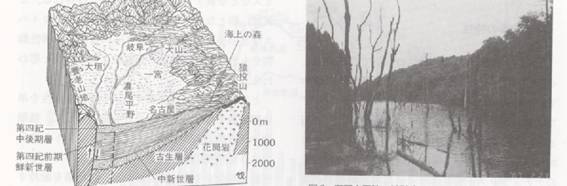

海上の森の位置する東海丘陵から伊勢湾周辺の大きな地形は,扇状地をつくるような大きな河川による土砂の堆積作用だけではなく,大規模な地殻変動によってつくられてきた(1).周伊勢湾地域の丘陵・台地は,数百万年前(第三紀鮮新世)から1万年前までのあいだに飛騨川水系から運搬されて堆積してできた大量の砂礫層(土岐砂礫層)が,およそ200万年前以降現在まで(第四紀)引き続いておこっている濃尾傾斜運動(北アルプスと鈴鹿山脈が最大1500m隆起し,濃尾平野が最大1500m沈降)によって隆起したことで形成された(土岐面).いまも続くこの運動によって生じた大きな活断層がいくつも走っていることが知られている.万博の主要施設や新住開発事業が予定されているAゾーン(本特集曽我部行子氏解説の図1参照)には猿投北断層がある(図1).

猿投山(標高629m)を含む高地は土岐面形成後に断層運動をともなう隆起によって形成されたものである.基盤は花崗岩によって構成され,砂礫層が地表面を形成する痩せ地の中に島状に分布している.本来ならばこの地域の気候条件ではツブラジイ・アラカシを主とする照葉樹林が極相となるが,人の手による低木層の除伐などでできた二次林がひろがり,痩せた浅い土壌にも耐えるアベマキが,本来の二次林を特徴づけるコナラ・クヌギに代わって優占している.

海上の森一帯は,窯業などのための人為的な利用によって,幾度かはげ山になったり表土の流出をおこしたといわれているが,もともと地質・土壌母材が痩悪林地になりやすい素因をもっている(2).治山事業は古く,1762年に大洪水に困窮した農民が陶業制限の訴訟をおこし,1782年に治山植樹制度を開いている(3).水害は最近では1957年8月の集中豪雨によって22名の死者を出しており(4),森山は地震災害の危険性と開発が引きおこす土砂災害・植生破壊の危険性を述べている(5).

|

|

|

|

|

図1濃尾平野の鳥瞰と東西断面(貝塚爽平ほか:日本の平野と海岸,新版日本の自然,No.4,岩波書店(1995)から).海上の森は猿投山(標高629m)の麓と平野部の間の丘陵地に広がっている.

|

|

|

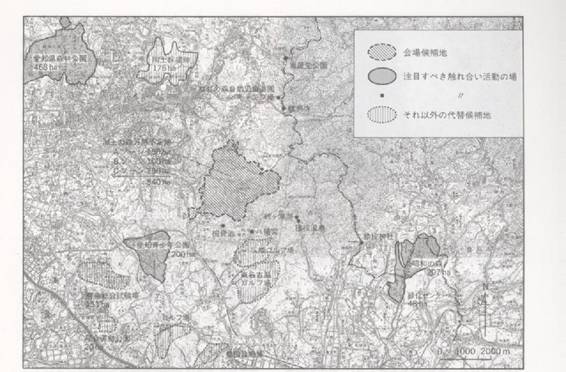

図2 瀬戸大正池.1976年につくられた砂防ダムで立ち枯れの木が残ることから,瀬戸大正池と呼ばれて親しまれている.

|

|

現在でも続く傾動運動によって,土岐砂礫層は東から西へ深くなっている(6).その砂礫層には水を通さない(不透水層)シルト層が多数はさまれているため,湧水や湿地が多くみられる.しかし,湿地植生の認められる地点の地下水位は30cm以内である(7).深部には,このような表層付近の水の流れとは別に,複雑な地下水の流れが存在する.このことは,かつて瀬戸大正池(図2)の道路工事によって海上部落の井戸水が枯れるという事件がおこったことからも知られている.

さらに,特徴的なこととして,花崗岩の風化によってつくられた砂礫の堆積であるため泥炭の堆積がなく,湿地の水は,極端に貧栄養(電気伝導度10〜15μS/cmと水道水より低い)であり,比較的低温でpHも5〜6と弱酸性であることがあげられる.

周伊勢湾地域の湿地のタイプは,大きく三つに分類される.一つは周伊勢湾地域に最も特徴的な湿地である.尾根筋にも常時涸れることなく湧水が湧くが水量が少ないために,トウカイコモウセンゴケにミカヅキグサが混じった程度しか植生が育たない裸地的状態が続く.

二つ目は谷の最上流の浅いくぼ地からでる湧水の水路沿いに形成される湿地である.傾斜のゆるい谷底面には東海丘陵要素の特徴としてあげられるシデコブシ,ミズギボウシ,ミカワバイケイソウなどがみられる.

三つ目は斜面崩壊の結果,堆積物によってふさがれている緩やかな傾斜地にいくつかの湧水点があるためにできる湿地である.シラタマホシクサで代表される背の低い草本が優占する特徴がある.この湿地ではヌマガヤなどの侵入によって日光不足や富栄養化などによる遷移が進んでくる.

もう一つの特徴としてあげられることは,一つ一つの湿地の面積が小さいことである.現在調査された121カ所の湿地のうち面積が10ha以下が68%,そして1ha以下のものが29%も存在する(8).個々の湿地の寿命は短く,せいぜい100〜1000年程度と推測されるが,地すべりなどの小さな崩壊が無数におこり,小さな湿地が高密度に存在することなどによって,湿地特有の植物や動物などの移動が保証されていることが重要である.

長年にわたる人為的な管理が里山においてなされてきたという観点から,人工的管理技術の開発や技術者の養成によって里山の保全が簡単に可能であるかのようにとらえられている.しかし,海上の森の湿地などの成り立ちは,湿地の密度が少なくなった現在では,地形,水系,植生,生態などの自然特性を十分に理解しないまま代償処置としての移植だけではもちろんのこと,海上の森全体を保全しない限り,その保全は困難であることを示唆している.

海上の森の特性

では,その海上の森の特性についてさらに詳しくみていこう.なお,海上の森の自然特性については,本誌6月号(1998)科学の目欄“海上の森”(9)で,康木詔三氏が植物生態学の立場から万博計画とあわせて詳しく述べられている.また,日ごろから四季の海上の森を歩き,観察されている地元のナチュラリスト曽我部行子氏の本小特集での報告もたいへん参考になる.そこで,ここでは,筆者の専門である昆虫類を中心に簡単にみてみよう.本小特集では,海上の森のアセス手法の策定にかかわった工学と生態学の研究者からも,それぞれの立場から解説がされているだけでなく,多くの問題点が具体的に指摘されているので,あわせてお読みいただきたい.

‘2005年日本国際博覧会に関わる環境影響評価実施計画書’には,植物988種,晴乳類22種,鳥類130種,昆虫類2279種などがあげられている.フローラ(植物相)およびファウナ(動物相)リストの作成は市民グループの調査報告書(10)を含む“三つの既存調査結果を活用”としている.既存資料のほかの二つは,先行事業としての‘瀬戸市南東部地区新住宅市街地開発事業環境への配慮’,‘名古屋瀬戸道路環境への配慮’があげられ,上記の万博関連事業の調査は1993年からおこなわれている.

上記二つの“環境への配慮”では,従来のアセスで用いられてきた注目すべき動物種のリストがあいかわらずあげられている.実施計画書では“生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全”を掲げているにもかかわらず,調査・予測・保全対象の調査項目は貴重種などの特定種に限定されている.“生態系の上位制”という項目には食物連鎖図があげられているが,“フクロウを頂点とする陸域の食物連鎖の関係性”などの特定種の調査・予測手法があげられている.

生態系の評価において,しばしば鳥類における食物連鎖の頂点にいる猛禽類の重要性が注目される.海上の森では昆虫類においても肉食性のオサムシやトンボ類,ハンミョウ,昆虫ではないがミミズなどを食すサワガニなどが多くみられる.これは,餌となるチョウ・ガ類などの幼虫やカ・ハエなどの小昆虫だけでなくミミズなどの土壌性動物をも含めて,動物種が豊富なことの結果と思われる.

ところが,実施計画書では,生物の多様性を単に種類数や貴重種が多いことと勘違いして,種類数や貴重種の多さを競い,ファウナリストと注目すべき動物種の種の保護を保全するとしている.生態系の保全を考えるためには,生態系を維持する多くの生物の関係や,その環境を代表する普通種の数量的把握が重要であろう.

海上の森のトンボ類は,現在私たちの調査を含め64種が記録されており,里山の丘陵から低山帯を代表する種であるヤマサナエとこシカワトンボが広い地域に多くみられる.山麓から平地にかけてみられるキイロサナエやオオカワトンボなどは生息場所も限られ,個体数も非常に少ない.現在,そのような生息場所に当たるところは,最初に手をつけられて壊されてきたところでもあり,海上の森でも河川改修などの開発によって瀕死の状態にある.

多様性に対する考え方の誤り

大学のゼミ生(初めて網をもった本学の女子大生)が3月の下旬から11月の中旬までの毎週木曜日に,素人でもわかる生態観察の指標になる生物の調査に出かけた.調査の方法はあえて餌で誘引するベーツ・トラップなどの特殊な採集法を使わずに,目にみえたものだけをとらえることにした.もちろん取り逃がすことのほうが多いが,専門家が珍品を採集することをめざすのともちがって,素人が下手な採集をしてどれだけの精度で陸上性の昆虫の分布を調べることができるかの目安にもなる.

計36回の調査期間中は幸いに雨で採集のできなかった日はなかったが,天気が悪かったり,風が強かったり,低温で昆虫の飛翔が少なかった日が何度かあった(図3).36回の調査のうち,その日だけしか採集されなかった種は全体の種の6割を占めた.同じ種が3回以内しか採集されなかった種は全体の種の8割であった(図4).

図3 調査期間中の採集個体数・種類数と天候・気温.

毎週採集した種のうちその前週,または次週に採集された種との比較では,8月の安定した時期で約半分の種が入れ替わっており,4月から7月にかけては70〜90%が入れ替わっている(図3,4).

陸上性の昆虫の分布調査は水生昆虫のものと違い,このようなわずかな季節の変化に加えて,気象条件の違いによっても大きく左右されているといえる.このことは月に1回,もしくは季節ごとにおこなう調査では季節の違いだけでなく,天候やその年の気象変化によっても大きく調査結果が左右されることを示している.また,この結果から,ただ採集回数を増やせばいいのではなく,レベルの低い調査でも採集時期や方法によっては十分その地域の特性を把握できることもわかる.

事業アセスと称する大金を使っておこなう年何回かの調査で,採集の専門家を動員した大がかりな調査をおこなっても,その地域の多様な生物環境をどれだけ把握できるのだろうか.いかに精度の高い調査をおこなったとしても,数回の調査では,あくまで広域的な広がりの一瞬を点でとらえているにすぎず,線あるいは面で継続的にとらえることはできない.市民グループや自然保護協会,野鳥の会などがおこなう自然観察会の活動は,毎週変わる季節や気候の変化,昨(1997)年の春の低温や7月の猛暑などを実感し,それによる環境の変化をより早く,より詳しく知ることにもつながっている.

里山の構成要素として,個々の生態系の多様性を認識するためには植物群落に依存する昆虫相の特徴をとらえることは必要ではあるが,生物群集の多様度の大きさの比較にはあまり意味をもたない.里山の重要性はいくつかの生態系の寄り集まりで構成されていることにあって,どのような植生環境に多様性があるのかはあまり重要ではない.生物群集の多様度をみるためには,水生昆虫などある程度定量採集が可能なものは使えるかもしれないが,生物多様性の評価に有効であるのか疑義をもつ人も多い(11).その上少ない採集個体数に比して種類数が多いので,ここで使われている多様度指数の数値は多様度をあまり反映していない.里山の場合,多様度を示すには,むしろ種類数だけでも十分であろう.里山は多様な生態系の集まりであるという観点からは,植物群落の違いによる特異性の高さが40%から60%あることに着目すべきであろう.

里山生態系の特徴は,特異性の高い集団が環境の変化を受けて容易にこわされることと,そのこわされやすい多くの集団の集まりがいくつもの遷移の過程をもっていることであろう.そしてモザイク状に入り組んだ植生環境の駆け引きによって林緑環境も生み出されるのであり,新たに里山が創出できるものではない.

図4 同一種が採集された回数(日)の割合.毎週採集をおこなっても,多くの種が採集されたその日を逃すとみられない.採集された種のうち61%は,その日にしか採集されなかった.

里山の生態系に対する認識のずれ

里山はごくありふれた雑木林,林地(人工林),草地,田畑,あぜ道,小川,湿地,ため池などの小さな生態系の集まりであることはすでに述べたが,これらは植物相の遷移のいろいろな段階を含んだ多様な生態系をもっていることにもなる.これらは小さな変化を受け入れることができる反面,小さな地域を保全するためには,水系や地形をも含んだ広がりも含めて保全する考えが必要である.

“自然の状態を伝統的な手法によって管理するのが里山であると考えられる”(愛知県),“自然に対する積極的な管理と創造を図ることが必要です”(通産省)などとした間違った理解によって,里山は人の手が入ることによって造られたのだから,人の手を入れることによって簡単に管理することができると思い違いしている.長い時間をかけて,人と自然の共存システムを作り上げ,モザイク状に入り組んだ多様な生息環境をつくり出してきた里山は,立地の特徴,メタ個体群や地域の生態系の理解が十分なされないまま,まねをしてつくれるものではない.たとえ似た植生環境をつくり出すことができても,そこに住む多様な生物相を再現することはできない.

里山でも確かに人為が加わることによって,たくさんの生物が失われてきたが,反面その地域特有な生物相もつくり出してきた.里山での人為の影響による生物の喪失は,近年おこなわれているゴルフ場やスキー場などの観光施設やイベント施設などを含む大規模開発によって,広い面積を短期間で改変することで失われる生物たちとは比較にならない.里山生態系の成り立ちを理解するためには,歴史的,文化的,心理的な価値の評価をも含めた,長い歴史のもとに培われてきた,持続可能な“自然と人との共存システム(共生)”としての里山自然に対する理解が必要であろう.

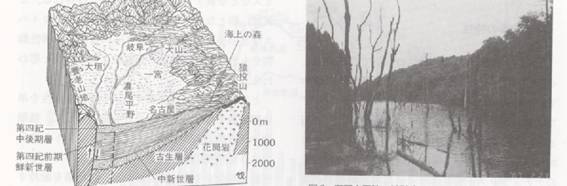

“新しい地球創造:人類の叡知”をテーマにした愛知万博構想は,“自然との共生”の基本理念とはほど遠い“地球創造の実験場”として,“自然の創造と復元”を“海上の森”でおこなおうとしている.もし,“自然の創造と復元”が可能と考えられているようであれば,自然保護協会をはじめ多くの自然保護グループが提案している代替地,人為によってすでに自然が壊されている鍋田干拓,名古屋港西5区,瀬戸陶土採掘跡地や愛知青少年公園,愛知県緑化センターなどの既存の施設で立証してみてからおこなうのがよいだろう(図5).

多様性保全策の誤り

種類数や貴重種が少ないから自然度が低いと意識的に評価を抑え,“自然との共生”のテーマとかけ離れた,地形や水系を分断する形で,海上の森の中心に施設や人が集まるゾーンを設けている.

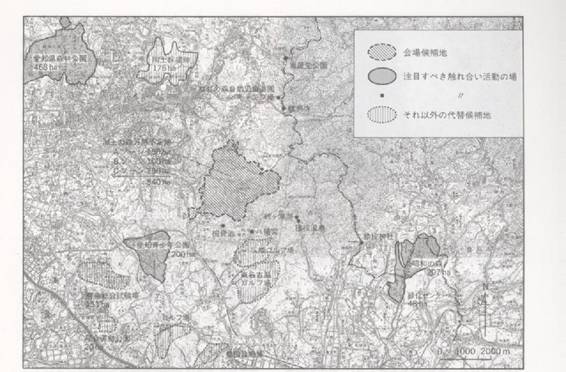

しかも,“できるだけ地形や水系に配慮した利用”と述べられるなど,ゾーニングが開発優先型でおこなわれていることを表わしている(図6).

水域の保全に対する認識のなさは,湿地や地下水などの成因が十分理解されぬまま,海上の森を縦断する高規格道路や施設などを計画しているだけでなく,川の上流にイベント施設や住宅を造り,下流を保全地域にするなどにもみられる.海上の森の湿地は土岐砂礫層のうえに成り立っており,貧栄養な湧水で形成される東海丘陵要素の植物群落をつくり出している.海上の森の中央に利用施設を造り,周辺をわずかながら残しても,動物の生息や移動に配慮したトンネルや高架道路を作るなどの環境共生型の技術をいかに駆使しても,動植物の生息などに大きな影響を与えることは明らかである.

図5 万博会場予定地周辺の代替候補地.

(2005年日本国際博覧会に係わる環境影響評価実施計画書の注目すべき景観資源及び視点の概略分布図をもとに代替地をあわせて示した).万博会場予定地の瀬戸市周辺以外(上記地図)にも,名古屋市内の広域緑地三つ合わせて約500ha(大高121,牧野ケ池150,小幡緑地公園227ha),20年以上埋め立てられたまま放置されている鍋田干拓(444ha)や名古屋市がゴミ埋立て処分場としてアセスメントが進められている藤前干潟の代替地として浮上してくるとあわててゴルフ場計画がでてきた名古屋西五区(273ha)がある.ところで,ゴミ埋め立て地化による深刻な影響が問題になっている,庄内川(海上の森が源流)河口の藤前干潟(52ha)の場合,第7貯木場(58ha)や西五区(83ha)など名古屋港内の代替地候補がある.アセスメントでは,このような代替地での事業化も比較検討の対象とすることで,環境破壊を避けることができる.

現在、そのような里山特有の環境が失われていくにつれ,クワガタムシやカブトムシなどがみられなくなり,どこにでもいるといっているうちに開発が進み,海上の森でみられるハッチョウトンボやヒメタイコウチ,ゲンジボタル,カワバタモロコ,ムササビなども珍しくなった.同様に,里山が貴重な自然になり,そこに棲むギフチョウやダルマガエル,オオタカなど多くの生き物たちがすみかを奪われ,いつの間にか普通種が絶滅危倶種IIや危急種になってきた.

里山自然や多様性保全策でみられる勘違いは,ギフチョウやゲンジボタルなどの特定種の保全を野外でおこなう栽培飼育的な発想でとらえ,“移植”や“ビオトープ’,“多自然型河川づくり”などにもみられる.いかに素晴らしい疑似自然や,個々の生息環境を創造しても,人為的な公園に貴重な生物(ホタルやギフチョウなど)を放飼してみても,周囲の環境や生物群集ととけ込めなくてはまったく意味がない.自らやって来て,そこに棲みつき,産卵し,世代を繰り返さなければ,水槽に水草などをレイアウトして熱帯魚を飼っているのと同じである.特定種の保全に気を取られているうちに,気がついたらそれまでの普通種が貴重種になり,里山が特殊な環境になっていたということにならないことを望む.

移植などによる栽培飼育的な発想で貴重種などの保全がおこなえないことは,名古屋瀬戸道路の予定地でみつかった天然記念物のイタセンパラの移植が木曽川をはじめ多くのところで失敗に終わっていることでも容易に証明される.たとえ特定な種やトンボなどの保全を目的につくっても,それまでそこにあり,長い時間をかけてつくられた,その地特有の生態系を創造することはできない.

図6人工林(右側)は保全地域として残される計画である.

都市公園的な発想で造られる箱庭では,他(疑似)自然は造られても多様な自然は創造できない.

保全地域が小さい

生態系の保存はその特殊な植生や貴重種の保存だけではなく,地形(水系も含んだ),植生や群集を含めたいくつもの遷移の過程をもった大きな生態系の集まりなど,全体を視野に入れなければならない.回りに開発の波が押し寄せている海上の森のような陸の孤島化したところでは,そこにいる生物たちは急激な変化がおこったときには逃げ場を失う危険性が高い.

私たちのおこなったギフチョウの行動と植生の調査では,今年の産卵は非常に狭い範囲でしか確認できなかったが,過去の調査結果から比較するとかなりの影響が出始めている.県の過去の調査(1995年瀬戸市南東部地区環境影響調査(自然環境)報告書,1996年瀬戸市南東部地区に生息する生物の多様性に関する調査)ではカンアオイが広く分布しており,食痕調査結果からも十分保全できると結論づけている.カンアオイを食べる昆虫には現在8種以上が確認されており,それらを食痕から区別するのは困難である.海上の森のようにギフチョウの分布の末端では,カンアオイがあるにもかかわらず産卵がおこなわれないことがある(12).

この地域のギフチョウの分布を調べると,岐阜県から南下してきたものと,静岡県から北上したものとの間に大きく分断される空白地帯が広がっている(13).食草のスズカカンアオイは三重県などに広く分布し,名古屋市を含めた都市化の影響によって分断され,この地域に取り残されたものと考えられる.静岡県産のギフチョウの幼虫はスズカカンアオイを食しないことが知られている(14).産卵を促すある特定の要素もわからないまま,いまある生息地を失うことによってギフチョウがこの地域から絶滅する危険性が報告されている(15).

昨年,今年とギフチョウの生息が激減している現状から考えても,広い範囲で保全することを考える必要がある.移植による保全ができると考えているようだが,ギフチョウの移植の失敗例は多く聞く(16)(17)が,成功例は聞かない.移植による保全は特定な植物の個体の移植には技術的に可能であっても,個体群や生態系の保全とはなりえない.たとえそのような環境を創っても,ギフチョウがその環境を気に入らなければ我慢するより逃げていくであろう(18).

移入・移植の危険性としては,ホタルがおこなう雌雄のコミュニケーションのための光の点滅が地域によって異なることが知られていることのほか,他地域からもってくることによっておこる遺伝子の撹乱や,養殖アユの場合,累代飼育によって,天然アユに比して生存率や縄張り行動などの頻度が低下することなども知られている.

最後に,この海上の森でおこなわれる予定のある万博とそのアセスメントのなにが問われているのか,ここでまとめてみよう.

愛知万博とアセスの なにが問われているのか

この小特集“万博は環境と共生できるか”では,二つの点について議論をしなければならない.一つは,新アセス法を先取りしておこなわれるこの万博のアセスがこれからのアセスの手本となりうるのか,という問題.もう一つは万博のテーマとして掲げられている“自然との共生”に万博の計画がふさわしいものであるのか,という点である.

“自然保護協会(NACS−J)海上の森・万博問題小委員会”がまとめた報告書(19)では,“里山自然の価値”と“海上の森”について詳しく述べられており,“海上の森は,2005年国際博覧会の開催地としてふさわしくありません”と検討結果を報告している(19).

万博自身の開催にもいくつかの疑問点が考えられる.会場予定地になる“海上の森”や“里山”の重要性を無視した点,6カ月間に主要施設やパビリオンがあるAゾーン(150ha)を中心に2500万人,1日平均14万人,休日にはその何倍もの人を集めることなど,愛知万博のテーマである“自然との共生”との間に大きな開きが感じられる(図5).

この大きな開きは,第四次全国総合開発計画(四全総)時代の学術研究都市構想による新住事業の予定地域に“海上の森”が指定されていたことから派生している.愛知県土木部住宅企画課は,万博事業の上位計画に学研都市構想があると発言している.このことは現在おこなわれようとしている環境アセスメントには,代替地などの検討が含まれていないことからも容易に判断できる.これまでの代替案なきアセスメントは,絶対評価を余儀なくし,“環境への影響は小さい”,“周囲にも同様な環境がある”などの評価結果を生み出し,移植などの“代償処置”をうみ,アワスメントだとさえいわれてきた(本小特集原料幸彦氏の解説参照).

名古屋市のごみ埋め立て処分場の予定地である藤前干潟においては,名古屋市環境影響評価審査委員会第2分科会は“生態系に与える影響は明らか”とした点で一歩進んではいるものの,代償処置として生態系の回復とはほど遠い“人工干潟”を造成することによって,事業の決定をおこなおうとしている.“影響がある”との評価結果が出たときに,改めて代替地の選定を含んだ調査のやり直しをやらないためにも,計画段階において,相対的な評価ができる“やらない”ことを含めたいくつかの代替案を提示すべきであろう.

自然を壊してつくる実験場はいらない.自然の創造や復元の実験場は,現在ある豊かな自然の中でおこなうことではない.

文 献

(1)植田邦彦:東海丘陵要素の起源と進化,植物の自然史,北海道大学図書刊行会(1994)

(2)愛知県農地林務部自然緑化課:瀬戸市南東部地域自然環境保全調査(雑木林),愛知県農地林務部(1998)

(3)瀬戸市誌編纂委員会:各地の植物,瀬戸市誌資料編,No.2(1986)

(4)河田五郎:瀬戸外帯地域,愛知県瀬戸県有林管理経営指針策定に関する基礎調査報告書,愛知県農林部(1973)

(5)森山昭雄:地形・地質学的にみた万博予定地の土地利用計画の問題点,2005年愛知万博構想を検証する,日本自然保護協会(1997)pp.81〜85

(6)貝塚爽平ほか:平野と海岸の生いたち,日本の平野と海岸,岩波書店(1995)

(7)愛知県農地林務部自然緑化課:瀬戸市南東部地域自然環境保全調査(水辺・湿地),愛知県農地林務部(1998)

(8)菊池多賀夫ほか:周伊勢湾植物群の自然保護,世界野生生物保護基金日本委員会(1991)

(9)広木詔三:科学,68,443(1998)

(10)海上の森ネットワーク:96年度版瀬戸市海上の森調査報告(1997)

(11)鷺谷いづみ・矢原徹一:保全生態学入門,文一総合出版(1996)

(12)田中蕃:日本産蝶類の衰亡と保護第4集,日本鱗建学会(1996)pp.39〜47

(13)N.KO^DA:Decline and Conservation of Butterflies in Japan

III,Yadoriga Special Issue (1996)pp.86〜91

(14)大谷欣人・広木詔三:昆虫と自然,30,No.13,31(1995)

(15)石井実:昆虫と自然,30,No.4,2(1995)

(16)藤沢正平:ギフチョウとカンアオイ,ギフチョウ研究会,あぜがみ企画(1983)

(17)井原道夫:ギフチョウ保護と食草移植,伊那谷自然友の会報No.70,4(1997)

(18)杉山晴男:昆虫と自然,32,No.5,19(1997)

(19)日本自然保護協会:2005年愛知万博構想を検証する,日本自然保護協会報告書第82号(1997)