|

|

|

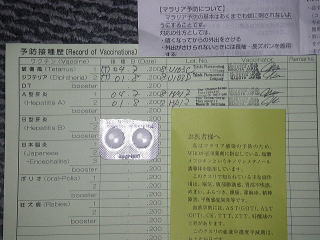

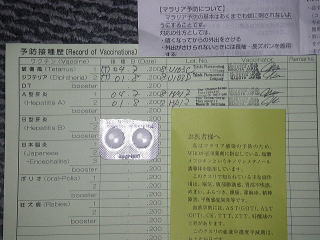

| ���݃}���E�C�n�q�ɂ͗\�h�ڎ�̋`���͂���܂��A�Ƃ肠�����j������A�^�̉��̐ڎ�����čs���܂����B����Ǝ��O��Ms.Esther���畞�p�����߂�ꂽ�R�}�����A��ł��B |

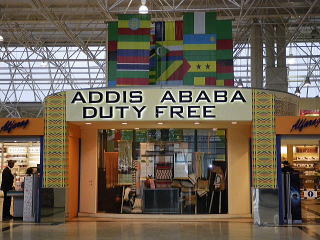

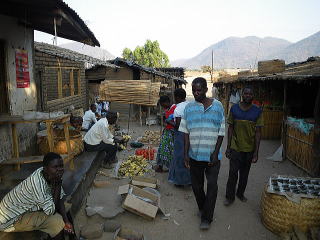

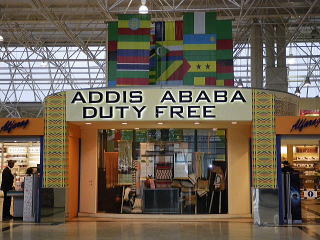

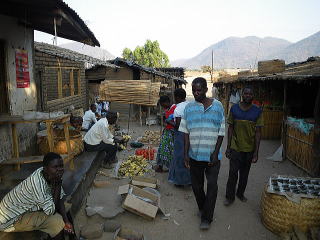

���{�[�^�C�[�G�`�I�s�A�[�}���E�C�B�@�㎞�Ԃ̓g�[�^����20���ԋ߂��ɂȂ�܂��B�ʐ^�̓G�`�I�s�A�̃A�W�X�A�x�o��`�ł��B |

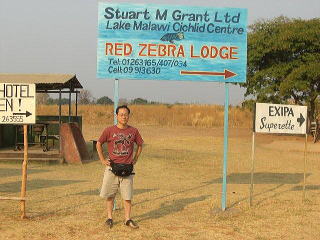

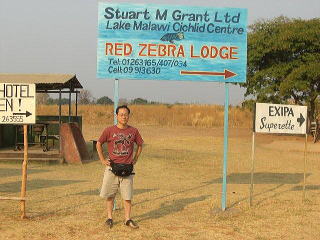

����Ɠ������܂����A�}���E�C�E�������O�G�̃J���Y���ۋ�`�ł��B�}���E�C�̑哝�̂��ǂ����̍��o�ł����}������̂ł��傤�B���x���O�~��~���l�߂Ă���Ƃ���ł����B |

|

|

|

| Ms.Esther�̏o�}�����A��`���o�����ł����Ȃ�ڂɔ�э���ł����̂����̖ł��B�������o�C�I���b�g�J���[�̉Ԃ��炩���Ă������̖B�v�킸���̖̖��O��ޏ��ɕ������̂ł����c�Y��Ă��܂��܂����i�p�j |

��X���悹�Ă������Ms.Esther��p�Ԃ̃��[�Q���E�J���x���ł��B20�N�قǑO�̌^���Ǝv���܂����}���E�C�Ō����Ԃ̖w�ǂ��p�ԃ��x���̓��{�Ԃł����̂ʼn��B�Ԃ͂ƂĂ��������ƌ����܂��B |

��`����kambiri��SMG Ltd�܂ł͎ԂŖ�1���Ԕ��B20�N�O�ƈ���ē��H�ܑ͕�����Ă��܂��B����ɂ��Ă��h���C�o�[�̔�����ƁA������ƁI����120�L�����炢�ő���܂��B����Ȃɏ������������͓�����Ă��܂����B |

|

|

|

| �����ŎB�e�����}���E�C�̕��ϓI�ȉƉ��ł��B�ǂ͓y�ǁA�����͘m�������w�ǂł����B |

kambiri��SMG Ltd������ɂ���Ŕł��B�ܑ����H�͂����܂ŁB�������琔�L���͖��ܑ����H�ł��B���ɖ\���^�]�͂����܂Łc�z�b�Ƃ��܂����B |

����������ɂȂ�܂��B��������͎ЗL�n�Ƃ������ƂŎʐ^�ɂ͎ʂ��Ă��܂��������ɂ͏����Ȏ�q��������܂��B |

|

|

|

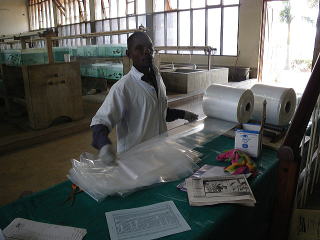

| SMG Ltd Director Ms.Esther S. Grant�ł��B���͐̂̎ʐ^�ŋɂ߂ăX�}�[�g���������̔ޏ������m��Ȃ������̂ł��̑̌^�̕ω��ɂƂĂ���������܂����BD��G�̃��K�l���ƂĂ��ǂ��������Ă���}���E�C���l�ł��B |

����1�N�������Ă����炨��o�����̂Ɂc����ɍ炢�Ă����Ԃ�Y���A���Q�肳���Ă��������܂����B���̂���͂܂����C���ł�藧�h�Ȃ��̂ɂȂ邻���ł��B������10��11���ɂ͋����1����������s����ƕ����܂����B |

Ms.Esther�@�ɏ�����܂����B�����̈ꌾ�ɐs����@��ł��B�ӂƃL���r�l�b�g�ɖڂ����ƉƑ��ʐ^��K��q����̃v���[���g�i����R�u���Ă����ԏ�ɂ͂Ȃ�ƁI20�N�O�A�̍����G�Y���������Ă������{�l�`���I��������A�����I |

|

|

|

| ��X�����y�Y��n���܂����B�t�����a�������ԎP�Ɏ��ɂ��@����Ms.Esther�ł��B |

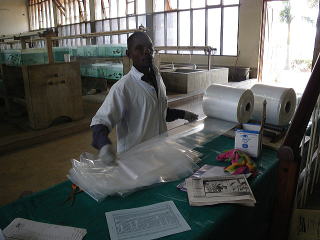

Ms.Esther�@����ɂ����������ł��BDi.dimidiatus�����܂����B |

�뉀���͂ƂĂ��Y��ɐ�������Ă��܂��B��������͂��ׂď]�ƈ��̖����̎d���ł��B |

|

|

|

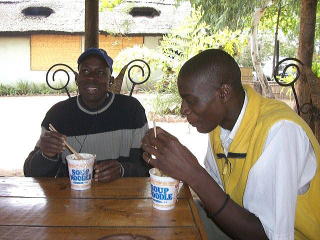

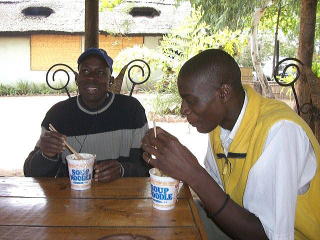

| ��X���h���������b�W�ł��B�Q����2�����A���r���O��1�����̎��ɉ��K�ȃ��b�W�ł����B���Ȃ݂ɂ��̗���ɂ����b�W������܂����B |

yoshipon����Ǝ������p�����Q���ł��B�V�䂩��ᒠ��݂邷�����o���܂��B�A�Q�̍ۂ̘͑̂I�o���ɖh���X�v���[��U��T���A���̏�Ԃŏ��ɏA���܂����B |

�T�j�^���[�ł��B�g�C���͐��֍��ł�������܂����̐����Ȃ��̂ł��B |

|

|

|

| �V�����[���[���ł��B���߂������{�C���[�ŕ������Ă��邩��ł��傤���������߂��ƂĂ���������ł��B |

��������̐Q���ł��B�x�b�h�T�C�Y���_�u���ōL�X���Ă��܂��BRed Zebra�ł͍ŏ㋉�̕����ł��B |

�؍ݒ��A��X�͂���Reception House�ŐH�������܂����B�o�[�����݂���Ă���visiter�Ɍ��炸�t�@�[����K�ꂽ�l�͂����𗘗p���邱�Ƃ��o���܂��B |

|

|

|

| Reception�����d��Mr.Mike Msuku�ł��B�ƂĂ��z�C�Ȑl���ŁA����Ӗ����b�W�̊�Ƃ�������|�W�V�����̕��ł��B��X���؍ݒ��A�ł���b�������̂��ނł����u���Ȃ��ɂƂ��Ĉ�ԋ������́H�v�Ƃ̖₢�ɑ����Łu���l�v�Ɠ������̂��ƂĂ���ۂɎc���Ă��܂��B |

Reception House���̐H���e�[�u���ł��B��O��Ms.Esther�̐Ȃō����������Ă���Ȃ͐��O�O�����g�������Ă����Ȃƕ����܂����B������O�����m��܂��t�@�[�����Łu���{�̍����v�̒m���x�̍����ɂ͉��߂ċ�������܂����B |

���H�ł��B�p���ɑ哤�A�\�[�Z�[�W�Ƀx�[�R���A���ɖ�A�����ăW���[�X�ɃR�[�q�[�Ɩ����܂ߓ��{�̃z�e���ŏo�����m���H�ƂȂ�瑊�Ⴀ��܂���B |

|

|

|

| �J���p���S�̃t���C�ł��B�g���̂��̖̂��͒W���ł��������g���Ē�������Ɩ{���ɔ����������������鋛�ł��B�܂��t���C�h�|�e�g�͂قږ���̐H���ɓY�����Ă��܂����B |

Chiof Camp�ŏo���`�����{�iOreochromis�j�ł��B���ŗg�������̂ł���������܂���ςɔ����ł����B |

Rhamphochromis�ł��B������p�g���ł������s�����͌��`�̂܂܁c���͈����Ȃ��̂ł������ɓ����͍��������J���p���S��`�����{�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�H�ד�����ł��B |

|

|

|

| �H���̍Ō�ɂ͕K���f�U�[�g���Y�����܂��B�؍ݒ��A�Ō�܂Ńf�B�i�[�͖����������j���[���������Ƃɂ͋����܂����B��X�قǒ����؍݂���Visiter�͋H�ł��傤����R�b�N�����Ȃ��J�������ƂƎv���܂��B |

�t�@�[���Z���^�[���̃|�[���ɂ̓}���E�C�������f�����Ă��܂����B |

��X���؍ݒ��ɗ��p����LADY LOUISE�U���ł��BSMG�@Ltd�����L����ł��傫�ȑD�őD���ɂ̓g�C�����ݔ�����Ă��܂��B�D���̃����[�t��2002�N�����Ƃ���܂����̂ł܂�6�N�����o���Ă��Ȃ���r�I�V�����D�ł��B |

|

|

|

Chiof�̕l�ɖ�ڂ��I����LADY LOUISE�T�����������܂ܒu���������ɂ���Ă��܂����B��������ɂ��ƌ́E�G�Y�����K�ꂽ�ۂɏ�����D���Ƃ������ƂŋL�O�Ɉꖇ�B

|

�o�I�o�u�̖ł��B�}���E�C���ے�����ł��B�o�I�o�u�ƌ����Ǝ��́u���̉��q�l�v���v���o���܂��B���̒��ł͐����Ă��܂������C���[�W�Ƃ��ĕ`����Ă��܂������ɂ͏����Ȏq�����`���̊G�����̂܂܋�������悤�Ȃނ��냆�j�[�N�Ȋ����̖Ɏv���܂����B |

��X�͌��n�Ńn�N�g�E���V�ƌĂ�ł܂������������̓T���V���N�E�~���V�ł��B�؏ォ��Ζʂ̋���_���Ċ���l�͐��ɖҋחނ��̂��̂ł����B�܂�Thumbi

West Is.�߂��ł͋��������ƂɌ��J�ł��̒��𑀂��Ă���l���������܂����B�}���E�C�̑鏠�ƌ������Ƃ���ł��傤���B |

|

|

|

| �_�C�o�[��Mr.Boster,Mr.Maniell,Mr.Moses��3�l�ł��B������O�����g�������@�łP�x�łP���Ԉȏ�ɋy�Ԑ���������ނ�ɂ͖{���ɋ�������܂����B�z�[�X�̒�����100���[�g��������A���Ă��鎄�̓z�[�X�����܂�Ȃ����h�L�h�L���Ă��܂����B |

Chiof�ӂ�̐��i�ł��B�{��DVD�Ŗڂɂ��Ă����̂Ŕ����Ă������Ƃł��������̐��̑����ɂ͉��߂Ċ����������܂����B |

Chiof�@Camp�ł̃_�C�o�[�B�̐H���ł��B�ŕ߂ꂽ��������u�߂����ł��B |

|

|

|

| �}���E�C�̎�H�ŃV�}�ƌĂ��g�E�����R�V�̕��𐅂ŗn���ɂ����ď\���ɗ��������̂ł��B��X���H�ׂ܂������H���́u�����ȃ_���S�v�Ƃ����������ł��B�_�C�o�[�B�Ɍ��炸���n�̐l�̓V�}�ƃI�J�Y���y����ō����Ċ�p�ɐH�ׂ܂��B |

Chiof Camp�ł��B��O�̐e�[�u���ŐH�������܂����B�R�b�N��kambiri���瓯�s���Ă��ꂽ�̂ł����ł��H���͔������������܂����B�h���͌���Ɏʂ��Ă���e���g�ł��B�����d�C���ʂ��Ă��炸��̓����v�A�V�����[�ݔ��������A�܂��g�C�����s�q���ȏ�Ԃŏ�Ȃ����Ƃɉ�X�Ƃ��Ă͓����E�ł����B |

Rest Day��Kambiri��Senga�̒��Ԃɂ���N���R�_�C���t�@�[���ɘA��čs���Ă��炢�܂����B�L��ȃt�@�[���ɂ͖����̃��j���傫������ꎔ�炳��Ă��܂����B�ϗ��ړI�Ƃ������H���p�A�琻�i�p�Ɏ��炳��Ă���悤�ł��B |

|

|

|

| �t�@�[���ň�ԑ傫�ȃ��j��5������傫���ł����B����ȑ傫�ȃT�C�Y�̃��j�����ہA�ɋ���Ǝv���ƂƂĂ��ۋC�Ƀ_�C�r���O�Ȃǂ���C�ɂ͂Ȃ�܂���B |

Ms.Esther���o�c���Ă���w�Z�AMackenzie School�ł��B�Z���搶�̈ē��Ŋw�Z���������Ē����܂����B |

���{�ł����Ɨc�t�����璆�w�����炢�܂ł̎q���B���w�N�ʂŊe�����ɕ������Ď��Ƃ��Ă��܂��B�d�C��������ɕ���ȂNj���ɍŒ���K�v�ȕ����s�����Ă��钆�Ŏq���B�͈ꐶ�����ɕ��ɗ��ł��܂����B |

|

|

|

| �w�Z�~�n���ɂ��鐸�ď��i�ƌ����Ă��g�E�����R�V�ł����j�ł��B�����͋ߕӂ̐l�����p���Ă���悤�ʼn�X���K�₵���ۂɂ����l���̐l���g�E�����R�V�������Đ��ĂɖK��Ă��܂����B |

��˂̐����\���ł͂Ȃ��̂Ńo�P�c��M�������ĉ������狂�݂ɗ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����̓}���E�C�Ɍ��������Ƃł͂���܂��A�܂��͖��̌��ł��鐅���i��ˁj�ݔ����\���ɐ������Ƃ���킸�ɂ͂����܂���B |

Senga Bay�̕l�ɗ��Ă݂܂����B�V��j�������̐l�œ�����Ă��܂��B���ʉ��������Ă����ł͂���܂������������Ă��܂����B�ʐ^�͑D�ɏ�荞�ސl�B�ł��B�o�������Ȃǒ�߂��Ă��炸�����ɂȂ������_�ŏo������悤�ł��B |

|

|

|

| �J�k�[�ɏ�����l��`���Ă݂�Ƒ��͎ʐ^�̂悤�ɕߊl������^��Rhampho��R�Œʂ�����ԂŎ����Ă��܂��BKiwinge��strigatus�������܂����c�ܑ̖����c�B |

�n�}�Ō��Ă��m���ɋ߂����Ƃ͔����Ă��܂�����Senga Bay�̕l���炱����͂������Namalenje

Is.��������Ƃ͏��X�����܂����B |

Cape Maclear��yoshipon����Ǝ����h���������b�W�EFAT MONKEY�ł��B�����̓}���E�C�L���̊ό��n�̂��ߑ����̗��s�҂����܂����B |

|

|

|

| Mbuna��Utaka�AMumbo��Thumbi�B�ʔ������Ƃ�FAT MONKEY�̊e�����ɂ͋��ޖ��Ⓡ�����t���Ă��܂����B���Ȃ݂Ɏ��B�̕����̖��O��Domwe�ł����B |

�J�i�_�̃V���b�v�I�[�i�[�������ł��B�ނ͎B�e�_�C�o�[�s�����NG�t�@�[����K��Ă���Ƃ̂��ƁB�ނɎB�e�����ʐ^�������Ă��炢�܂������o���̑f���炵���Ɏv�킸�u���Ȃ����̓v�����H�v�ƕ���������Ȃ���uNo�I�v�Ƃ����Ԏ��ł����B����ɂ��Ă��B�e�@�ވ�Ƃ��Ă��ƂĂ��A�}�`���A�Ƃ͎v���܂���ł����B |

Thumbi West Is.�̐��i�ł��B���̐��ɂ͂��ł�Chiof�ߕӂŋ�������܂������A�����͂��̔�ł͂���܂���ł����B��������ł���A�Ƃ肠�������l�֎~�n�悾����ł��傤��������g�C���������قǁh�����j���ł��܂����B |

|

|

|

�{�[�g�h���C�o�[��Mr.Nkhoma��Mr.Hendricks��2�l��Cape Maclear�̊X���ē����Ă��炢�܂����B���{�Ō����Γc�ɂ̏��X�X�ɂ�����Ƃ���ŐF�X�ȓX�����菬�����Ȃ��猖���ȊX�ł����B

|

10�����T�C�Y�̃V�N���b�h�̊��������ꂢ�ɕ��ׂ�ꔄ���Ă��܂����B |

�uCape Maclear��Kambiri�ƈ���Ċ댯���B�����牴�B���痣��Ă͂����Ȃ��v�����ɗ��čŏ��ɔނ�Ɍ���ꂽ���Ƃł��B�܂�ނ�2�l�͉�X�̌�q���ł���������ł��ˁByoshipon������ɓ��{���玝���Ă����J�b�v�˂�2�l�ɂ��y�����܂����B |

|

|

|

| G�t�@�[���̏ے��̈�ł���V���ł��B100���ȏ�͂���Ǝv���܂��B�D����̖�ڂ��ʂ����Ă�����̂ł��傤�������Ɍ����Ă͌��\����Ȃ̂ł��̂悤�ɒ����Ȃ��Ă��܂������̂Ǝv���܂��B��X�������LADY LOUISE�U�ł��Ƃ��Ȃ��܂ōs���Ȃ��Ə�邱�Ƃ͏o���܂���B |

�V���ӂ�̍��ł��B���̏ꏊ�̍��͖w�ǔZ���F�ł��������������͔Z���F�̍��ɍ������č����ۂ��F�̍��ł����B���̑傫���͂ƂĂ��ׂ��������ł��B |

Kambiri�̖����u�ĂĖk����G�t�@�[���ɂȂ�킯�ł���G�t�@�[�����͏����ȓ���]�ɂȂ��Ă��邽�ߌΖʂ͂����ς��̏�Ԃ������̂ł������̓쑤�̕l�ɍs���Ə͈�ς��܂��B�قƂ�NJC�̂悤�ł��B�n���ԋ����������đ����^�т܂��������͖邾�ƕ������߂܂����B��͉Ⴊ�����ĉ���ɊO�o���܂���ł����B |

|

|

|

| Salima�̊X�ł��B�l���݂͂��Ȃ葽���A������Ă��܂��B��������R�ŋ�s��a�@�Ȃǂ�����s�s�Ƃ��Ă̋@�\�������Ă���X�ł��B |

���R�Ƀt�@�[����K�ꂽ���{��JICA�����̕��ɋz���Z���i�r���n���c�j�̘b�����A�_�C�r���O������yoshipon����Ǝ��͋}�ɕs���ɂȂ�܂����B�����Ŗɍs�����̖����Ă���ƕ�������Ă����̂�Salima�ɂ��邱�̖ł����B�ƂĂ��C�̗ǂ������ȏ���l�ł������A���܂��܂��̖�͐炵�Ă���Ƃ̂��ƂŌ������̈�@�ɍs���ƌ����܂����B |

�c�ƌ������Ƃł���Ă����̂����̈�@�ł��B�f�@���ɒʂ��ꂽ��X�͂��ꂼ��̏d��ʂ�����ʼn��Ƃ�������Ƃ��o���܂����Byoshipon����60�s�A��70�s�c�o���ꂽ��͓���4���Âc���X�A�s���ɂȂ����̂Ō��NjA����A���{�̈�҂ɕ����Ă��畞�p���܂����B���������A�f�@���̓d���̖����肪�������_�ŏ�Ԃł��������Ƃ����Ɏv���o�Ɏc���Ă��܂��B |

|

|

|

| �t�@�[�����ɂ��鉞�ڎ��ł��BMr.Ngwira�Ƃ����ō���̓��ׂɊւ��Ă̘b�������܂����B��������]�̋���������ƕ��C�Ȃ��قǂɔނ��ȒP�ɏ�������̂łƂĂ������܂����B�܂��t�@�[���ɋ��Ȃ�����ɂ��Ă͉�X�̖ڂ̑O��Likoma�ɂ���_��̏W�҂ɓd�b�Œ��������Ă���܂����BKonings���J���Ȃ���̏��k�ł������f�ڂ���Ă��鋛�Ȃ�ǂ���ȒP�ɏW�߂�ꂻ���Ȃ���Ȋ����������܂����B |

Mr.Ngwira�̎������ł��B�t�@�[���Ő�p�̎������������Ă���͔̂ނ����ł��B��x�A�ނ�PC���g�킹�Ă�������̂ł����d�b����Ɣ��蒼���ɐڑ����܂����B���݃}���E�C�ł͎c�O�Ȃ��ƂɃl�b�g���͂��Ȃ舫���悤�ł��B |

���ڎ��̃{�[�h�ɒ����Ă��������E������̃I�[�_�[�t�@�N�X�ł��B�̂ɔ�ׂ���G�t�@�[���������͉ɂɂȂ�����Ȃ����ȁc�ȂǂƎv���Ă�����Ƃ�ł��Ȃ��I����قǂ̒������������p�ɂɓ����Ă���Ƃ́I��������ɂ��撣���Ă����˂I |

|

|

|

| �����������������Ǝv���܂��B�X�E�F�[�f���Ɍ����Ă̏o��Ƃł��B�O�����g����S����AMs.Esther������ō�Ƃɉ�����Ă������Ƃɂ͏��X�����܂����B���Ȃ݂Ɍ��݂̗A�o�ʃg�b�v3�̓h�C�c�A�X�E�F�[�f���A�t�����X�Ƃ̂��Ƃł��B����ς�h�C�c���`���I |

�I�[�_�[�{�[�h�����Ȃ��狛��܋l�߂��Ă���Ƃ���ł��B�ŏI�I�ȍׂ���������Mr.Ngwira�����Ă��܂����B���i�͂��ׂāu�A�t���J�^�C���v�̔ނ�����ɏo��Ǝ������͖Z�������ɏ]�����܂��B |

�t�@�[���S�̂ő召���S�̃^�^�L�r������܂��B�����̑�������Ɋւ��Ă͂�����x��ʂɕ������X�g�b�N���Ă���悤�ł��������܂��܃^�C�~���O���ǂ��Ȃ������̂��v���Ă����قNj����͂��܂���ł����B�܂��A��߂͎��ɊȒP�ȃG�A���[�V�����݂̂ł����B |

|

|

|

| 3���~5���قǂ̂��Ȃ�傫�ȃ^�^�L�r�ł��B�ʒi�A�g�p�ړI���͂����肵�Ă����łȂ��X�g�b�N����Ă�������͗l�X�ł����炭�o�א�ʗp�̒r���Ƃ��Ďg���Ă���悤�ł��B |

�����̃^�^�L�r�␅���̐��|���ނ�̎�Ȏd���ł��B���Ԃ�������Δނ�ƃR�~�j���P�[�V�������Ƃ��Ă����̂�yoshipon����ł����B����ނ�̊ԂŁu���{�̃O�����g�}�X�^�[�Eyoshipon�v�͂��Ȃ�L���Ȃ͂��ł��B |

�t�@�[���Ŏg�p����Ă����a�ł��B�t���[�N�ł��ˁB |

|

|

|

| SMG Ltd�Ŋ����N���X�̏]�ƈ��̉Ƃ̓t�@�[���̕~�n���ɂ���܂��B�������Ȃ���}���E�C�̈�ʓI�ȉƂƂ͔�ׂ邱�Ƃ��o���Ȃ��قǂ������肵������̉Ƃł��B���Ȃ݂�Mr.Ngwira�̎���͂��̒��̈ꌬ�Ŕނ͓��{���̌y�����Ԃ����L���Ă��܂��B |

�}���E�C�ɂ͊����̃r�j�[���܂������̂ł��傤�B�p�b�L���O�̃r�j�[���܂����Ђō��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B |

�r�j�[���܂������̂ł����琅���������ē��R�ł��B����Đ������K���X�荇�킹�č쐻���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���i�̐����̒��ł������������ΊȒP�ɖ]�ݒʂ�̕�����ɓ����X���{�l�͂ƂĂ��K���ł��邱�Ƃ����������u�Ԃł�����܂����B |

|

|

|

| �_�C�o�[�B���Ԃ̏C�������Ă���Ƃ���ł��B�ԖڃT�C�Y��9�����B�v�����ȏ�ɍׂ����Ԗڂł����B�ȑO�A�̂ɔ�ׂ�Ə��X�ɖԖڃT�C�Y���������Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ������Ƃ�����܂����_�C�r���O�������ɂ͑�R����悤�Ɏv�����������ۂ͐̂ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��傤�ˁB |

�́A�������Ƃ��Ďg���Ă��������ł��B���݂̓_�C�o�[�B�̋l���Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�ǂɐ̂̃J�����_�[���\�����܂܂ɂȂ��Ă��܂����B����N�̃J�����_�[�ɖڂ�����Tanganyika�̋�����ʂ��Ă���J�����_�[���B����������90�N��A�ꎞ�}���E�C�̋����A�o�ł��Ȃ��������Ƃ�����܂����B���̔N��G�t�@�[����Tanga�̋��������Ă�����ł��傤�ˁB |

���Ȃ�̂̎ʐ^�����̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����B���ɂ͒N���N�Ȃ̂�����܂���ł��������\�M�d�Ȏʐ^���Ǝv���̂ł����c���̂܂܂ł����̂��Ƃ����炪�S�z�ɂȂ����قǂł��B |

|

|

|

| ����������Ă���������Ă���̂̓h���C�o�[��Mr.Anderson�ł��BRed Zebra�ē��Ŕ��ɂ͓y�Y�X������A�˂Ă��܂��B�y�Y���͖ؒ��萻�i���w�ǂŒl�����͓�����O�ł��B�����ł�yoshipon����͑劈��ł����B |

�~�n���ʼn�����q���B�ł��B�]�ƈ��̒N���̂��q�����m��܂���B���̎q�B�͉�X�ɑ��Ă���l�����Ί�Őڂ��Ă���܂�����Cape

Maclear�ʼn�����q���B�͊ό��q�ɓł���Ă���̂ł��傤�A�uGive me money�v�ƌ����Ȃ��玷�X�ɕt���Z���Ă��܂����B |

�}���E�C�̏����B�͑��̕��͓��ɂ̂��ĉ^�т܂��Byoshipon���g���C���Ă݂��̂ł����^�Ԃ��Ƃ͂��납��肭���ɂ̂��邱�Ƃ����o���܂���ł����B�o�����X�̗ǂ��Ƃ��Ȃ�̎�̗͂��K�v�Ȃ�ł��傤�ˁB |

|

|

|

| ���R�ɂ��؍ݒ��AG�t�@�[����4�l���̓��{�l�̕��Ƃ���ł��܂����B���ׂ�JICA�̕��Ŏʐ^�̏�����Salima���݂̑�����1�N�̕��ł��B�}���E�C�̎���A�F�X�Ȃ��b�������Ē����܂����������̖��Ɠ��N��قǂ̎Ⴓ�ł���Ȃ��炱�̒n�Ŋ撣���Ă���ޏ��ɂ�痂������������܂����B |

SMG Ltd�̕~�n���ɕ��������ɂ���Ă��錢�c�ޏ��̖��O�̓n�V�o�r�[�B���̌��A��X���~�n�����ړ�����ہA�K���ǂ�����Ƃ��Ȃ�������Y���Ă���̂ł��B�܂���X�ȊO�̖K��҂ɂ͚X�萺��������Ƃ������Ƃ���q���̂悤�ȉ����z�ł����B�������̎����S��A��ċA�肽���Ǝv�����̂ł��B |

���̃C�X�ł��낮Ms.Esther��Mrs.Nkhwazi�ł��BMrs.Nkhwazi�͂܂�18�ł��������������ꂳ��ɂȂ�܂��B������Ms.Esther�͂����������������ɂȂ�܂��B�����A���Ms.Esther�����܂�Ă��鑷�̂��߂Ɏ���x�r�[�x�b�h�����Ă����p���Y����܂���B |

|

|

|

| Ms.Esther�ɂ�4�l�̂��q�����܂��B���j��Mr.Nkhwazi�͌��݁A�u�����_�C���̋�s�Ζ��œ����ɔނ�SMG

Ltd��Director�ł�����܂��B����30�̔ނɂ͋߁X�A���q�����܂��\���Ms.Esther�ɂƂ��Ă͏����ɂȂ�킯�ł��B�ʐ^�͉�X�̂��߂Ƀu�����_�C������3���Ԕ������ċ삯���Ă��ꂽ�ނ̎Ԃł��B�g���^�n�C���b�N�X�̐V�Ԃł����c���ł��B |

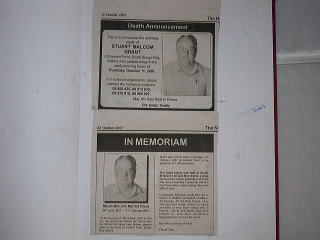

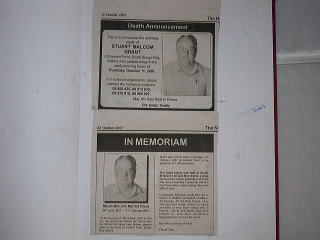

Reception House�ɒu���Ă������m�[�g�Ɍ��n�̐V���Ɍf�ڂ��ꂽ�O�����g������]��L���̐蔲���������܂����B��ʐ^����łƂĂ��傫����舵���Ă��܂��B |

��X���A��O���A�_�C�o�[�B�͂܂��̏W�ɏo�|����Ƃ���ł����B���ꂾ���̉ו���D�܂ʼn^�Ԃ����ł����Ȃ�̏d�J���ł��BMr.Boster�A�撣���Ă����I |

|

|

|

Senga Bay�ɂ���Ms,Esther���o�c����Red Zebra�J�t�F�ł��B�A���O��A��X�͂����Ő���ȑ��ʉ�����Ă��������܂����B

�}���E�C�ł̍Ō�̔ӎ`�ł����������̗������{���ɔ������������ł��B |

�Ō�̃f�B�i�[�̓r���ɓˑR�A�X���ɋ����肪���܂����B�ǂ�ȋ����Ɣ`������A�ȁA���ƁIBucco����Ȃ��ł����i�ʐ^���̌́j�IMr.Ngwira�Ɂu������ĉ��Ȃ́H�v�ƕ����Ƒ����Łunototaenia�v�Ƃ����ԓ��Bnoto�H���ꂪnoto�H�ڑ���35�����͂���܂����BMs.Esther�������悤�w�����Ă����̂�Visiter�̃f�B�i�[�ɏo������Ȃ̂ł��傤���B |

�Ō��SMG Ltd��]�w�ƋL�O�B�e�ł��B

������Ms.Esther , Mr and Mrs Ngwira , ��������@, yoshipon����@, Mr and

Mrs Nkhwazi

�ǂ�BOB MARLEY��Beatles�̎ʐ^�������Ă��������Ƃ��ƂĂ���ۓI�ł����B |

|

|

|

��X���A��ہA�Ō��Mr.Ngwira���킴�킴������ɏo�Ă��Ă���܂����B

�u�{���ɐF�X�Ƃ��肪�Ƃ��I�����ē��{�ɗǂ����𑗂��Ă����I�����AMr.Ngwira�I�v |

�}���E�C�܂ł̍s���A��A������s�@�����������ʂ��Ǝv����قǃO�����g����ɗǂ��������̐a�m�c���܂�ɋC�ɂȂ����̂ŃA�W�X�A�x�o��`�Ő��������Ă݂܂����B��X�����{�l���Ƃ������Ƃ�`����ƁuVery

Far�I�v�Ƌ��܂������ނ͂��ꂩ��t�����X�o�R�Ńu���W���ɋA����Ƃ̂��ƁB���₢��A���Ȃ����ڈ�t�uVery

Far�I�v���Ǝv���܂��B����ɂ��Ă����܂�ɃO�����g����Ƀ\�b�N���ʼn��������߂������̂������܂����B |

�g�����W�b�g�Ɏ��Ԃ��Ƃ��A���ɂ͂قڊ�2���|����܂����B�ʐ^�̓o���R�N�E�X�����i�v�[�����ۋ�`�ł��B�V�����ĂƂĂ��L��ȋ�`�ł��B��J���s�[�N�ɒB���Ă��܂������{�܂ł܂�5���ԂقNJ|����܂��B |