呉・尾道レポートその2

1日目:2005/11/26 (土) 呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)ほか

2日目:2005/11/27 (日) 尾道『男たちの大和/YAMATO』映画ロケセット一般公開ほか

第二部 1/10大和波濤編

■全体像

全長26.3m、総重量30トン。昭和20年時の姿を再現。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

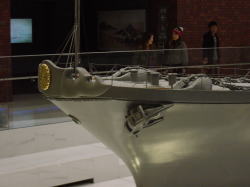

■艦首

艦首の曲面は鋼板の曲げ加工では再現できず、鋳造に依っている(艦尾も)。

実際の大和では巨大すぎて鋳造できず、25ミリ鋼板をハンマーで曲げて製造されたそうである。

|

■喫水線のラインは熟練の棟梁とペンキ職人の二人で引いたもの。 三次元で湾曲しているところに直線を引くのは見た目より難しいという。 縦に見える白いラインは喫水マークで艦尾にもあり、喫水の深さを示す数字が書かれている。 ■球状艦首(バルバスバウ) 船体抵抗を8.17%軽減する効果を得られる。 バーチャロンとは関係ありません。 昭和18年、内部に零式水中聴音機が装備された。 |

|

■大和の甲板は左右に広く広がっていて、薄い部分に錨が収納されるため、 錨の腕(シャンク)が甲板上に飛び出す形状となっている。 甲板が広くしてあるのは、錨がバルバス・バウに触れないようにするため。 錨の重量は15トン。 |

|

■錨を収める箇所には、ベルマウスというドーナツ状の鋳造部品が取り付けられる。 |

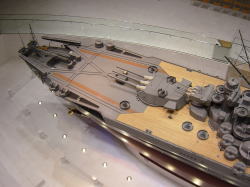

■甲板

防音と断熱のために、甲板には木材が張られている。

当時使用されていた台湾檜をそのまま使ってしまうと、木目だけが1/1になってしまうので、木目が1/10で色合いの似たタモ材が使われる事に。

最初はベニヤを張って墨で筋を引く、という案が出たが却下。

|

■甲板は平坦ではなく傾斜やうねりがあり、ここに木材を張るのにも熟練の技術が 必要で、かつて海軍工廠で少年工として働き、木造船の経験も豊富な棟梁の腕が 遺憾なく発揮されているそうである。 |

■船体

三井造船玉野工場で、実際の船と同じようにつくられている。

図面の正確な再現に苦労したそうである。なにしろオリジナルの図面が残っていないので。

船体のみの重量は24トン、平成16(2004)年2月1日進水式が行われた。

|

■外板のひずみはほとんどんなく、実は護衛艦よりも精密にできている。 ひずみ修正のため艦内に入れる補強部材は通常の約3倍の量が使われているが、 だから赤いわけではない。 ■各工廠で塗料の含有物の割合について違う規則が採用されていたため、 工廠ごとにペンキの色調が少しずつ異なるそうである。 三菱の神戸造船所に残されていた資料を元に再現された。 同じものは二度と作れないため、補修用に2、3隻分の塗料が作られた |

■艦尾

|

■二つ並んだ後部機銃座、カタパルト(1式2号射出機11型)、ジブクレーンなどが見える。 ジブクレーンは石川島播磨東京工場でオリジナル図の保存用マイクロフィルムが発見されたものの、 実際作ってみたら部品が足りなかったらしい。 ■舷側に見える空洞には、艦載短艇等が収納されている。大和型は7種16隻のボート類を積載できるが、 主砲の爆風から保護するために、主砲より一段低い位置に短艇甲板を設ける設計となっている。 |

|

■後部飛行甲板。艦載機格納庫、カタパルト、揚収用クレーンなどから構成される。 水上機を6機ほど搭載できるが、機体やパイロットの不足で実際の定数は2、3機だった。 |

|

■舵。従来の戦艦では左右に平行して付けられていたが、 被雷の際などの損傷を考慮して、大和型では前後に15m離して配置されている。 後部主舵の面積は38.9平方m、畳約19枚分ある。 電力で作動させ、予備で蓄電池も備えていたが、最悪人力でも回せる。 ■スクリューは4つあり、三枚翼でそれぞれが外回りで回転する。直径5m。 |

|

■大型鋳造部品は住友金属に発注されていて、第一号艦予備推進器の図面が残されていた。 プロペラキャップの図面は無かったものの、担当技師のノートに寸法を記載したメモが残っており再現できた。。 四つそれぞれの形は違っており、大きさは10分の1で50cm。寸法の近い既製品を用いる案はなくなり、本物の図面からつくられている。 4個のスクリューだけで東京でも小さなマンションなら買えるほど。 |

■上部構造物

架台の重量制限30トン未満に対して、船体の重量が24トンもあるので、上部構造物は6トン未満に抑えなければならない。

すべて鉄製で作る訳にいかず、プラスチックや銅、真鍮、艦橋には合板や繊維強化プラスチックなども使われている。

扉は透明なアクリル板で作りられている。塗装でわからないけど。

|

|

| ■空中線も寸法を合わせて張られ、引き込み口や碍子等も再現されている。 | |

|

|

| ■特徴的な傾斜煙突は、武蔵の原図が残されていたので大いに参考になったが、 大和と細部に異なる部分があることを伝え忘れ、正確な武蔵の煙突が出来上がってしまったそうである。 泣く泣く作り直したそうな。 |

|

■主砲

94式45口径46cm主砲三連装3基。

45口径というのは、砲身の長さを表していて、砲の直径のいくつ分という意味。

つまり砲身長は2070cm、10分の1でもヒトの身長より大きい。

実際の砲身全長は21.335m。

|

|

|

■三連装砲塔を前部に2基、後部に1基と計3基9門備えている。 欺瞞のため94式40cm三連装砲塔と秘称されていた。 砲塔1基は旋回部のみで2774トンあり、駆逐艦一隻分ぐらいある。 射程距離は42kmで、30km先の40cmの装甲を破壊可能。 初速は780m/秒で、零戦の速力の5倍。 後部左右に張り出している部分は15m測距儀。普通は艦橋上部の 測距儀を使うが、個別にも照準も出来る。 |

■副砲

最上型巡洋艦で使われていた15.5cm砲を流用している。

建造当初は中心線上前後に一基ずつ、左右の甲板に一基ずつの計4基装備していた。

のちに左右の砲は降ろされ、対空兵装へと換装されていく。

|

|

|

■3年式60口径15.5cm3連装砲。 当時は50口径が多いなか、9.3mという長砲身を誇る。 大和型の副砲のほかに、大淀型軽巡の主砲にも使われた。 最上型巡洋艦は20cm砲に換装され、重巡洋艦として生まれ変わっている。 砲塔後部左右に張り出している窓は、副砲の照準測距を行う8m測距儀。 |

■艦橋

艦の頭脳とも言うべき艦橋。前檣楼ともいう。指揮命令系統、観測機能が集中している。

天辺で長い腕を突き出しているのが世界最大の光三九15m測距儀で、水線上38mの位置に据えつけられている。

エレベーターも設置されていて、定員は5名。

|

■上から 射撃指揮装置 射撃指揮所 主砲測距所 防空指揮所 昼戦艦橋 各種指揮装置 夜戦艦橋 司令塔 などと並んでいる。 |

|

■左右に伸びている腕が日本光学(現ニコン)製の光三九15m測距儀。 その上に付いている金網が対空用の二号一型(21号)電探。 使用時には測距儀をぐるぐる回さなければならない。 測距儀の付いている円筒が主砲測距所、その上の円筒が射撃指揮所。 一番上の突起は九八式方位盤射撃指揮装置。 ■防空指揮所の双眼鏡が確認できる。 その下の昼戦艦橋の外に張り出した部分にあるラッパ状のものは対水上用の二式二号(22号)電探。 |

|

■艦橋背面 |

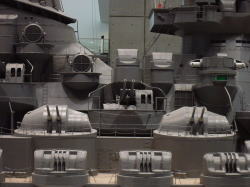

■その他の兵装

対空火器として、八九式40口径12.7cm連装高角砲、九六式25mm機銃、九三式13mm連装機銃の三種類を装備。

25mmと13mm機銃はフランスのホチキス社の設計。

これら対空火器には防盾の生産が間に合わず、むき出しのままのものも多い。

|

■一番下に並んでいるのが九六式25mm三連装機銃、その上が八九式12.7cm連装高角砲。 中央の高角砲は防盾が未装備。 ■中央の高角砲の上に二つ並んでいるのが九五式機銃射撃指揮装置、 その右が九四式高射装置。 ■煙突に沿って斜めに二つ並んでいるのが、九六式150cm探照灯(サーチライト)。 右上隅に見えているのが探照灯管制器 |

|

■艦尾のカタパルト、ジブクレーン基部。 増設の台座に据え付けられた九六式25mm三連装機銃。 |

■大型資料展示室

大和ミュージアムの1階2階は、10分の1大和のある大和ひろば、呉の歴史展示室、そして大型資料展示室からなっています。

|

|

|

■左上は特殊潜航艇「海龍」後期量産型。 アテンダントさんのスカートがとても短い。 ■右上はいろいろ物議を醸している零式艦上戦闘機六二型。 ■左は各種砲弾。手前が大和型の46cm砲弾。 二番目の赤いのは三式弾。 見えないが奥に青葉型の20cm主砲がある。 |

■ヤマト

3階には「未来へ」展示室。なぜか宇宙戦艦のほうのヤマト関連の展示がされています。

また、体験型の「船をつくる技術」展示室もあり。ホバークラフト体験の「ブオオオオー」という音がうるさい。

|

|

| ■ヤマトの模型 | ■壁の照明パネル |

■ミュージアムショップやまと

入って右側にミュージアムショップがあります。

HPもあり、通信販売も行っているようです。

写真を撮ってばかりで、呉の歴史展示室をほとんど見れませんでした。

集合時間ギリギリでお土産を買い込んで、あわてて呉駅へ駆け込んだのでした。

その節はご迷惑をおかけしました。

◇参考文献◇

『戦艦大和 復元プロジェクト』戸高一成/角川oneテーマ21

『歴史群像No.71』学習研究社

『歴史群像No.74』学習研究社

『ジェイ・シップス2001vol.2』イカロス出版

『僕たちの好きな戦艦大和』宝島社

(平成17年12月31日作成)