シリアスな風景

|

・ユダヤ人の犠牲者 (チェコ) 1995.5.3 |

・ラトビア独立の前日 (ソ連) 1990.5.3 |

|

・アンネの家 (オランダ) 1992.5.2 |

・母国語「タ-ナン」 (ソ連) 1990.5.3 |

|

・レジスタンスの犠牲者 (イタリア) 1996.9.23 |

・キャビアの闇売り (ソ連) 1990.5.6 |

|

・ゲルニカ (スペイン) 2001.5.26 |

・アムステルダム中央駅の失業者 (オランダ)1992.5.2 |

ユダヤ人の犠牲者(チェコ:プラハ) 1995.5.3

地下鉄に乗り、16時頃ユダヤ人街へ着いた。ユダヤ人絶滅を図ったヒトラーが、このプラハの居住区を一種の「博物館」として残そうとしたものだといわれる。小さな実際の博物館の内壁には、ユダヤ人犠牲者の名前や生存期間などが黒と赤の細かな文字でぎっしりと書かれている。今も女性が書き続けている。見ているだけでジーンときた。日本にいては切実に感じられないが、実は世界の重い歴史だ。ユダヤ人墓地を一巡する。ヘブライ語が刻まれた墓標が中庭にぎっしりと詰め込まれ、肩を連ねたり、倒れながら寄り添うものも多い。その乱雑さが、よけいに哀しみを誘う。墓標に向かい、黒装束で黒い帽子を被ったユダヤ人が読経をしていた。この墓地はヨーロッパ最古のユダヤ人墓地で、15世紀から建てはじめ、1万2千基の墓標があるという。

アンネの家 (オランダ:アムステルダム) 1992.5.2

9:05 バスで出発。まず昨夜歩いたマヘレの木製の跳ね橋、ダム広場など市内を軽く一巡し、アンネ・フランクの家へ入る。昨日訪れた時は行列が長くてとりやめたが、今度はすっと入れた。狭く急な階段を3階まで上がって進むと書棚がある。この書棚が偽装されたドアーになって、奥に隠れ家だった小さな3部屋が現れる。当時建物は間口の広さによって課税されていたので、地価の高い運河ぞいの市街地では、このような奥行きの深い家が多いとのこと。ここでユダヤ人のアンネら8名がドイツ占領下の2年間、ナチの秘密警察の目を逃れて潜んでいたそうだ。ユダヤ人をかくまうオランダ人の勇気と伝統的な人道主義にも頭が下がる。同じ占領でも、日本の戦後における米軍の占領とはわけがちがう。日記を書きつづけたアンネは捕えられ、アウシュビッツ収容所で殺される結果になっただけに悲惨だ。窓の外にはマロニエの木がいっぱい花をつけている。これも慰みになっただろうか。その後、取り壊されそうになったこの家も、いまはアンネ・フランク財団が管理し、反戦と人種差別を世界に訴えている。戦争で父を失った私も、せめて絵葉書を数枚買うことにする。学生時代に『アンネの日記』の映画は見たが、本でも読んでみたくなった。

レジスタンスの犠牲者(イタリア:ボロ-ニャ) 1996.9.23

ボロ-ニャのドゥオ-モは14世紀に着工されたそうだが資金難のため未完成で、広場に面する側の飾りがない。中のステンドグラスは中間色のものがいい。広場にネプチュ-ン

(海神)の彫刻がある。まわりを噴水が囲み、女性の乳首から水が出るのがおもしろい。片隅に顔写真を焼き付けたタイルが無数に張り出されている。1945.4.25 解放の日までナチスに抵抗して死んでいった人たちだ。シチリアからロ-マまでは連合軍の手でファシズムから解放されたが、フィレンツェから北の地域はこのレジスタンスの蜂起によって解放されたのだ。それぞれの顔が若々しいだけに胸にジ-ンときて、向き合うのがつらい。この国も、第2次大戦では日本と同じ敗戦国なのだ。痛ましい過去の犠牲者をいつも忘れないように、人の集まるところに飾っておくのが日本と違う。

ゲルニカ(スペイン:マドリード) 2001.5.26

ソフィア王妃芸術センタ-で2階へ上がり『ゲルニカ』を見つけた。文字どおり大作だ。事前に1冊の本でいきさつを調べた。1937年、ピカソがナチによるゲルニカの町への無差別爆撃のニュースを聞いて5日後に描きはじめ、その年のパリ万博スペイン館で公開されたという。世界平和を希求して描いた記念すべき作品なのだ。この作品は国連に飾られ、「スペインに再び平和が訪れるまでスペインに戻すな」というピカソの遺言によりフランコ独裁政権の崩壊後1981年に帰国することになったものだ。絵は、口を開けて両手を挙げている人、乳飲み子を抱えて天を仰ぐ女、地面に倒れた人、節くれ立った手足、いななく馬、牛……、一見、脈絡がない断片のようにみえる。しかし、全体として、キュビズムの手法で描かれた被災者

(庶民)の悲しみや苦しみや不安の表情を通して、ナチの残虐行為を静かに、力強く糾弾している。カラ-ではなくモノト-ンなので、いっそう迫力がある。

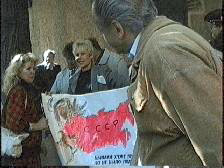

ラトビア独立の前日(ソ連) 1990.5.3

ボケに似たピラカンサの赤い花が咲く。神戸市との姉妹都市のしるしがあった。ともに貿易港なのだ。人だかりがした。道路わきに黒塗りの車が停車している。近くにラトビア共和国最高会議の建物があった。その前庭で、それぞれの主張を表現したプラカードなどを持って立つ人たちがいる。文字は読めないが、独立推進派だとすぐわかる。バルト3国の地図をそれぞれの国旗の色で塗りつぶしたもの、ソ連の地図を左上と左下から狼が食いつく図などは意味がわかる。

別のところでは、軍服の人たちが同じように立っている。こちらは独立反対派だ。それぞれにテレビカメラが向けられ、インタビューに真剣な顔つきで答えている。米国のCNN、カナダのテレビ会社、NHKもいる。新聞記者もペンを走らせている。屋根の上からも撮っている。この緊張感に私も興奮し、添乗員さんの心配をよそにビデオカメラを回し続けた。みんな冷静で、危険な雰囲気はまったくない。議場の建物には、白色の上下をエンジ色で挟んだようなラトビア共和国の国旗が青空にひるがえっている。この国は、バルト海の他の国と違って、ロシア人が約半数も占めているため、独立への道はいっそう険しいだろうが、心から応援したくなる。とはいえ、言葉の障害から直接激励するわけにはいかない。最高会議はまもなく開会され、あす独立宣言を採択する運びのようだ。

(後日の新聞によれば、独立宣言は翌4日午後7時半に採択された)

母国語「タ-ナン」(ソ連:ターリン) 1990.5.3

18:40 ターリン

(デンマ-ク人の町の意)のホテル「ビル」に着いた。リガから 300 km、5時間ほどかかった。ロビ-で待つ間に、売店で英字の週刊新聞モスクワニュースをみつけて買う。「スパシーバ(ありがとう) 」と言うと、店員のおばさんは首を横に振って「ターナン」と言い返した。けげんそうな顔をしていたら、メモ用紙に綴りを書いて、再び「ターナン」ときっぱり言った。ここはエストニア共和国だから、ロシア語ではなくエストニア語で話せというのだ。「ターナン!」と力強く言い直したら、やっとにっこりしてくれた。民族の誇り高さに感動した。抑圧された過去があるのだ。エストニア人は紀元前からこの地に定住しながら、ドイツに 700年以上支配されたのち、過酷なソ連の支配を受けた。スウェ-デン、デンマ-ク、ポ-ランドなどにも支配されたことがあるという。このおばさんのご親戚にも、シベリアの収容所へ送られた方が、きっといるのだろう。

キャビアの闇売り(ソ連:レニングラード) 1990.5.6

13:00 ネフスキー大通りに面したレストランへ入った。初めてホテル以外で昼食をとることになる。ガイドのウラジミールさんが、奥さんと子供さんづれで同席した。地上での最後の食事ということで、ワ-ルドさんから白ワインが提供され、みんなで「乾杯!」をした。メニュ-は ①サラミとキュウリ ②ボルシチスープ ③牛ステーキにニンジン・ポテト添え、黒パン・白パン、紅茶。ステーキはまずまずだが、ワインは甘い。ワインのラベルを懸命に剥がしていたら、店員さんが持っていって剥がしてくれた。ソ連のサービスも捨てたものではない。スパシーバ!

突然、添乗員さんを通じて、キャビアの缶詰を安く販売するという案内がある。品質は保証し、外貨ショップで7000円はするものを10ドル

(1500円) で売るという、うまい話だ。ところがドル札でなければだめで、ドルの旅行小切手も日本円も使えない。円が強いといっても、やっぱりドルは世界の通貨だ。手持ちのドル札を数えると6ドルしかなく、権利落ちだ。それにしても、うわさのヤミ経済の現実を、図らずも見てしまった。横流しした工場か販売店の関係者も、仲買人も、ここの店主も、買ったお客さんも、結局、だれも損をしない。これが、この国の経済を陰で支えているのだろう。不思議な国だ。本で読んだ小話を思い出す。「失業者はいないが、誰も働いていない。誰も働いていないが、それでも計画は全部達成される。計画は全部達成されるが、食料品店は空っぽだ。食料品店は空っぽだが、どの冷蔵庫も中はいっぱい。どの冷蔵庫も中はいっぱいだが、人びとは不満。人びとは不満だが、それでもみんな『賛成』票を入れる。」

(『ロシア人<下巻>』より)

アムステルダム中央駅の失業者(オランダ) 1992.5.2

6:20 朝の市内を散策するためホテルを出る。駅の右手に、大きな太陽が上がったばかりだ。市電とバイクなどの音がよく響く。小銭がないのでアムステルダム中央駅へ。売店で絵葉書を買おうとしたが50ギルダー(約3650円)では大きすぎて断られた。駅構内の銀行を探す。窓口のある部屋へ入ったら切符売場のようだった。部屋の隅々には、10名ほどの若者が普通の服装をしてしゃがんでいた。昨夜ここで過ごした様子だ。そこへ制服を着た背の高い3名が入ってきて、いきなり無抵抗な若者たちをひきずりだした。このアッという間のできごとは衝撃的だった。駅構内の「浮浪者」は、日本でよく見るような身なりの貧しい中高年とちがって普通の若者だったこと、警官らしい人が問答無用ですばやく力強い実力行使をしたことが私の驚きだった。日本人には失業問題がピンとこないが、欧米先進各国では「移民の流入ー失業者の増加ー社会保障費の増大、治安の悪化」が共通の課題となっているようだ。ついでに、その警官らしい人に構内の銀行の所在を確かめると、もっと奥だった。先客はイタリア人男性2名で、チェックを示し、いろいろやり取りがあったすえ、やっと現金が支払われた。こちらは円からの交換だから早い。

サイトマップ