海外旅行記作成の楽しみ

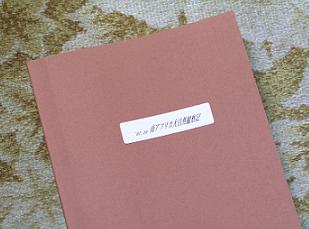

手作りの最後の工程、褐色の表紙をつけて表題のシール「南アフリカ大自然観察記」を貼り付け、最新作が仕上がった。海外旅行記はこれで16冊目になるが、いつも完成の瞬間がたまらない。登山家の登頂気分である。

私たち夫婦の海外旅行は1983年から始め約25年、今ではライフワークのようになっている。それを支えてきたのは、ジャーナリスト・故千葉敦子さんの次の遺言によるところが大きい。

①日常生活から自分を解き放って、見知らぬ土地に身を置き、自分の内部に眠っていた欲求や、感受性や、あるいは自分自身でも知らなかった能力……サバイバルの能力とか、未知の人と交渉する能力とか、困難に陥ったときに冷静な判断を下せる能力とか……を見出すのは、なんという新鮮な喜びでしょう。

②成長したいなら、知らない世界へ旅することを避けるわけにはまいりません。隅から隅まで知り尽くした環境に居座っていたのでは、成長はむりですからね。

私たちの旅は、

私の旅のかたち に記したとおり、ほとんど全部パックツアーであるが、その弱点を補うため、事前に現地の歴史や最新情報を調べたり、過去の現地での生活体験記を読み込んだり、旅ではフリータイムを最大限活用して、街角や市場などで、自分の目で自分なりに発見することを楽しんできた。そうすると、帰国後、その体験や現地で感じたことなどの記憶が風化するのが惜しくなり、自分の記録として整理することにした。まずは、旅先で記録した断片的なメモや配布資料をもとに、旅日記の骨子を復元する。それらを現地で撮影した写真やビデオ映像でチェックする。次にガイドブックや参考図書をもとに関連情報を付け加える。旅行記作成の手順を示すとそうなるのだが、簡単ではない。パックツアーで運ばれる旅のため、実際に地図上のどこを通ったかの記憶の再現さえ難しいことがよくある。手帳のメモの欠落はもとより、記載誤りや矛盾に気づくこともある。さらに校正のため何度も読み返すと、不要、不明、重複箇所などが見えてくる。1回目の旅が事前の下調べ、2回目の旅が実際の旅とすると、帰国後に行う旅の記憶の現像と定着の過程は3回目の旅として楽しめる。

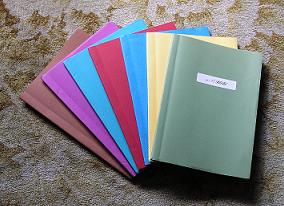

本文が出来てからは、飽きずに読んでいただけるよう、わかりやすい現地の地図や挿絵を工夫する。地図はともかく、ページの都合もあり、何を挿絵にするかはいつも悩むが、描き手である妻の意見も採り入れて決めている。表題も、内容を暗示しつつオリジナリティあるものを、と思うと悩ましい。「見聞録」「探訪記」「旅想記」「散策記」「巡礼記」「山歩記」「熱中記」「回遊記」などにつづき、今回は「観察記」で落ち着いた。もちろん表紙の色も、赤土や砂漠など旅のイメージに合うものを選んだ。

他人から見れば面倒で時間の浪費のような作業を、なぜここまで続けることができたか?それは、自分の体験や現地事情を少しでも多くの人に伝えたい、という素朴な気持ちに裏打ちされている。旅行記を知人に差し上げ、「夜中までかかって一気に読んでしまった」「雰囲気や現地事情がよくわかった」「もう行かなくてもいいぐらい」などとお言葉をいただくと本当にうれしい。同じ内容なら、身近な人の体験のほうが吸収しやすいこともある。私の旅行記を携帯して海外旅行をされた方もいる。

旅行記作成は、私自身も大きなメリットがある。旅日記の再現作業を、体験や知識の整理はもとより、見たこと、感じたこと、思ったことを、そのまま文字で正しく、わかりやすく伝える力を磨く絶好の機会としているからである。継続は力、16冊の海外旅行記は、出来栄えはともかく、私たち夫婦の成長過程の記録であり、二人にとって、かけがえのない宝物になっている。

2008.4.22