労働審判員デビュー

2004年暮れに出身母体から転籍先の私に労働審判員推薦の打診があったときは、この制度についてまったく知らなかった。ネットで検索してやっと労働審判制度の概要がわかった。裁判に代わる新たな紛争解決方法で、その背景と狙いは、①司法制度改革の一環として民間の智恵と感覚を司法に活かそうとする②個別労働事件(解雇や賃金不払いなど使用者と労働者間の紛争)の裁判件数や紛争件数の急増に対処する③裁判は時間と金がかかるという弊害を補完するもののようである。

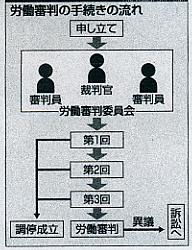

事件が申し立てられると、審判官(裁判官1名)と審判員(使用者側・労働者側出身で立場は中立の民間各1名)で労働審判委員会が構成され、審判官が指揮をとり審理に当たる。審判員も審判官と同じ評決権を持ち過半数で決するので、民間2名の意見が裁判官の意見を制することもありうる仕組みだ。制度の最大の特色は、3回以内(3ヵ月程度)の審理で決着させるという迅速さである。裁判でやれば通常1年以上かかることを思うと画期的だ。また、法的な白黒をつけるばかりではなく、現実的な解決策を探り調停を進める柔軟性も期待されている。

事件が申し立てられると、審判官(裁判官1名)と審判員(使用者側・労働者側出身で立場は中立の民間各1名)で労働審判委員会が構成され、審判官が指揮をとり審理に当たる。審判員も審判官と同じ評決権を持ち過半数で決するので、民間2名の意見が裁判官の意見を制することもありうる仕組みだ。制度の最大の特色は、3回以内(3ヵ月程度)の審理で決着させるという迅速さである。裁判でやれば通常1年以上かかることを思うと画期的だ。また、法的な白黒をつけるばかりではなく、現実的な解決策を探り調停を進める柔軟性も期待されている。

およそのイメージはできた。私で務まるか不安であったが、①新制度発足の第1期生としてチャレンジしがいがある②非常勤で負担が少なく「特別国家公務員」として余生を社会に奉仕できる③これまでの実務経験が活かされると思い、新年には内諾した。

2005年6月から4日間にわたる「個別労働紛争解決研修」を受講した。内容は労働法全般の実務的な解説と事例的研究(争点の把握と法の適用)。最近の動向は知らないことが多かった。翌2006年2月、最高裁から労働審判員任命と名古屋地裁所属の辞令書が届いた。日本経団連または連合を窓口とした推薦に基づき全国で997名が選任されたという。使用者側からは会社役員、人事部長等の経験者、労働者側からは労組役員等の経験者が多い。3月に名古屋地裁での研修会を修了し、4月からの制度発足に備えた。

7月上旬、名古屋地裁民事第1部から最初の審判事件受諾の打診があった。この件は双方弁護士による審判外の努力もあり、8、9月の2回で解決した。この間8月に労働審判員の交流会が催され、孤立感が癒された。約半数が私と同じリタイア組。事案は解雇事件が圧倒的に多く、その内容は千差万別のようで、それぞれ苦慮されているが、解決に至った件数はかなりある。

11月に2日間にわたる自費任意研修「個別労働紛争解決研修・応用研修」を受講した。内容は最近の労働立法・労働判例の動向、事例的研修(事例の法的分析)、個別紛争解決トレーニング。実務を既に1件担当しているので真剣に取り組め、とても有益だった。事案の法的な争点を見きわめること、様々な事実のなかから解決に結びつく揺るぎない事実を拾い出すこと、双方が納得しうる解決案を提案するのは本当に難しい。だが、実務は裁判官と一緒にやるのだから、何とかなりそうに思えた。

12月から2件目を担当することになった。送付された申立書と相手方の答弁書を読み、関連する法規や判例などを調べ、さらに申立書と相手方の答弁書を読み返し、争点や疑問点を洗い出し、自分なりの考えをまとめる。守秘義務があり他人に相談できないので孤独な作業だ。第1回期日前夜にはもう1度復習する。当日は早めに登庁し、双方の書証やその後に提出された書面に目を通す。主要な主張と立証はこの時点までに出揃っている。

審判開始直前に30分ほど審判委員会3名の事前協議があり、事件についての問題点や進め方について意見交換をする。審判本番では進行の妨げにならないよう配慮するので発言を控えがちだが、この場では自由に意見を述べられる。少なくとも労使双方の主張の背景や真意などについて、現場の体験から審判官をサポートできる。

審判は、円卓テーブルとか普通の小会議室のテーブルで行われる。出席者は申立人と会社担当者および各代理人(弁護士)。まずは提出書面に基づき、双方の主張と裏付けについての疑問点の解明や、書面に表れない事実の確認などが進められる。裁判と違って口頭のみでやりとりし、記録としての調書を作成しないのでテンポが速い。ざっくばらんのようだが、すべて心証(下記の注参照)になりうるので緊張感は高い。最終的に下される「審判」によるのではなく、調停での歩み寄りによる解決の意向があるか双方に確認し、その意思があれば審判委員会の心証をもとに調停を進めることになる。何しろあと期日は2回しかないので効率的な進行が求められる。

新聞報道によれば、労働審判制度は上々の滑り出しのようで、平均審理期間は2ヵ月を切り、調停成立の比率も高い。好調の要因として、新制度の育成をめざす裁判官や弁護士などによる紛争解決への格別な熱意もあるが、次の点から、制度の存在そのものが大きく寄与しているように思われる。

①紛争となれば、信頼関係を失った当事者間では見栄や意地もあり容易に妥協できないので、第三者の果たす役割が大きい。

②県労働局のあっせんなどとは異なり出頭拒否が認められないため、使用者は審判を申し立てられると逃げられない。

③裁判ではなく審判の申立人は、多少譲歩しても早期解決をしたいと考え、使用者も事件になった以上、面倒なことは早く金銭で終結したいと考える。

④使用者は、公的機関である第三者の見解があれば従いやすい。

⑤3回以内(3ヵ月程度)で決着という制約が、審理の迅速な進行と双方の歩み寄りを後押しする。

労働審判員の任期は2年であるが、体調が維持できればもう1期は務め、「司法への国民参加」の先駆けとして期待の大きい新制度の定着を見届けたいと思っている。

2006.12.28

注 「心証」とは、裁判官が訴訟事件の審理において、その心中に得た認識ないし確信のことです。

追記(2009.1.1)

1 2008年12月現在、通算13件を担当し、1件を除き3回以内で調停が成立しました。

2 名古屋地裁では、これまで8割ほど調停が成立し、全国でもトップレベルのようです。

3 制度の認知と有効さが評価され、年々申し立て件数が増加しているようです。