自己紹介

自己紹介

昭和18年(1943)8月1日中国北京市生まれ

6男1女の5番目として育つが,姉(長女)は引き上げ後すぐになくなる

終戦後、香川県の小豆島に1年いて,神戸市東灘区に家族とともに引き上げてきた

31年(1956) 神戸市立本山第3小学校の第1回生で卒業(5年生までは本山第1小学校)

阪神大震災の折,避難所として連日テレビなどで放映された

六甲山で蛾の採集をはじめ,昆虫に興味を持つ(朝日新聞主催の科学展にて蛾の標本が受賞)

34年(1959) 神戸市立本山中学校(毎学年1クラス増の13クラス)を卒業

理科部ではハトの飼育をする

37年(1962) 神戸市立葺合高等学校を卒業

生物研究部ではハトや熱帯魚を飼ったり,六甲山に頻繁に昆虫採集に出かけた

卒業後もOB会(フェニックス会)で,現役部員と山に行ったり,沖永良部島にでかけた

1年浪人,当時体重が40kg足らずだったのが,10数キロ太る

38年(1963) 愛媛大学農学部と探検部(クラブ)に入学

1回生より,昆虫学研究室に出入りするようになり,洞窟や琉球列島で昆虫採集

洞窟は四国大野ヶ原(メクラチビゴミムシ)をはじめ大分の風蓮洞や沖縄の昇龍洞などにもぐる

自然のアルバム「洞窟の生物」、「石鎚破壊ライン」(NHK)の取材に同行

琉球列島では、海賊キッドが宝を埋めたといわれている宝島や無人島の横当島、沖永良部島や 沖縄本島の洞窟などにもぐる(愛媛大学琉球列島総合学術調査)など多くの島々で採集する

「奄美群島喜界ヶ島の昆虫類」、「琉球列島及び台湾産ゴキブリ類の分布記録」

卒業研究は,琉球列島のツヤハナムグリ類(コガネムシ)の地理的変異

42年(1967) 愛媛大学大学院農学研究科に進む

琉球列島を南下し,タイ,マレーシア,ボルネオにまで出かけ,1年残留

修士論文はバラの花を食害するキスイモドキの分類

45年(1970) 同修士課程を修了し,名古屋女子大学に非常勤で就職

46年(1971) 助手(講師待遇)で正式に任用

名古屋女子大学大国学術調査団員(1972)として「東北タイコンケン地方農民の生活(生活科学研究 所)」の調査に医学班・寄生蠕虫の感染状況調査を担当

Investigetions on Nutrition

Anemia of the Farmers in North-Eastern Part of Thaliand

児童学科の第1回生11名とと新入生の2泊3日の研修を行なう創立者の出身地東白川村越原で 3年間の調査を行い、研修用の資料集を刊行

「越原(歴史話、民話、方言、植物、昆虫)」、「越原温泉学舎植物ガイドブック」

48年(1973) 講師(公衆衛生学)

東海地方の主要河川の調査を行い、「木曽川水系生物調査報告書」、「庄内川の水生生物」、「 豊川調査報告書」などの水生昆虫を担当

55年(1980) 助教授

「木曽川トンボ天国」、「山崎川生態系調査」で水生昆虫を担当提言書をまとめる

平成元年(1989) 教授

名古屋女子大学中国学術調査団にて「中国貴州省西南部の苗(ミャオ)族と布依 (プイ)族の食文化」の調査で、自然環境・生活環境を担当

その後、水質浄化対策支援など中国の環境問題を中国西南地域で取り組む

「長良川河口堰」問題などを中心に中部の自然環境の保護・保全に関わる

「愛知万博」の環境アセスメントに自然保護協会、アセスメントに意見する市民の会を 中心に意見書を提出するなど昆虫を中心に環境問題に取り組んでいる

台湾師範大学を中心に環境教育、サイバーキャンパス(遠隔授業)に取り組む

21年(2009) 定年退職

定年後は、念願の昆虫少年に戻り、台湾中興大学において昆虫の研究・採集を

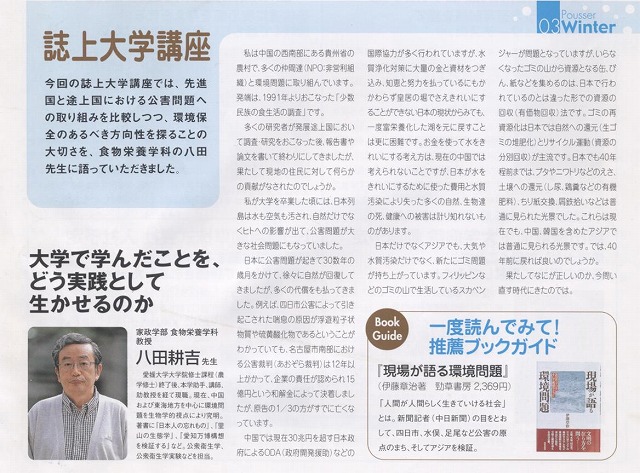

所属 家政学部 食物栄養学科